生活和工作上都没有太多的波澜,就从一个掏耳勺说起吧。

有个流传甚久的故事,甚至不仅是故事,而且是一个真实的事儿。用一个别针和别人交换各类有用的东西,别针换到钢笔,钢笔换到烤炉之类,换着换着,到最后换成了一个别墅。

这个事儿我觉得本身是存在着极大的偶然性,也不排除有各类推手(例如厂商为了广告效应去做推动)等作为外力,促成了最终的结局。不过怎么说呢,一些小小的物件确实反而在生活里承载着大大的作用。

实际上,这个故事里面的别针,并不是真的小别针,而是一个“特大号别针”。所以,掏耳勺反而是一个更不起眼的物件儿。之前出差一个星期,后来又请假出去玩了几天,在外面就会发现有很多东西没带在身上很影响生活。比如眼药水,比如指甲刀,比如掏耳勺。

几个月前,斥“巨资”买了个可视掏耳勺。感觉这玩意儿很有意思啊,用科技改变生活的典型案例。用微小的摄像头放在掏耳勺前端,从而实现“可视化”的目的,让你掏耳朵掏得更有针对性,更有安全感,做到真正的“有的(di)掏屎”。看着广告视频的效果展示,觉得应该是能大大提升掏耳朵的体验感。

不过实际上体验下来呢,似乎又不是很尽如人意。画质、操作感不必提,可能是为了集成电路,掏耳勺杆太粗,实在不好用。于是就退了。还是回归到纯机械、纯手工、纯靠感觉的盲掏流程。

说实话掏耳勺这个东西,可能还真的不好买。到底好用不好用,真的是如人饮水,冷暖自知。不同人的耳道自有不同,体验也当然有区别。现在我用的掏耳勺也不记得是什么时候来的了,可能是某个指甲刀套装里面附赠的吧。价钱可能算下来就是几毛钱?这不重要,好用就成。

我现在花钱属于还比较有焦虑感,或者说是“规划性”,精打细算的那种。刚从大学毕业,参加工作的几年,回想起来可能是“挣得少,花得随意”的典型了,以至于很多年下来,也并没有什么积蓄。虽然现在积蓄也不多,不过好歹现在知道花在了哪里,是不是该花。这说白了就是吃了乱花钱的亏,现在不希望重蹈覆辙。

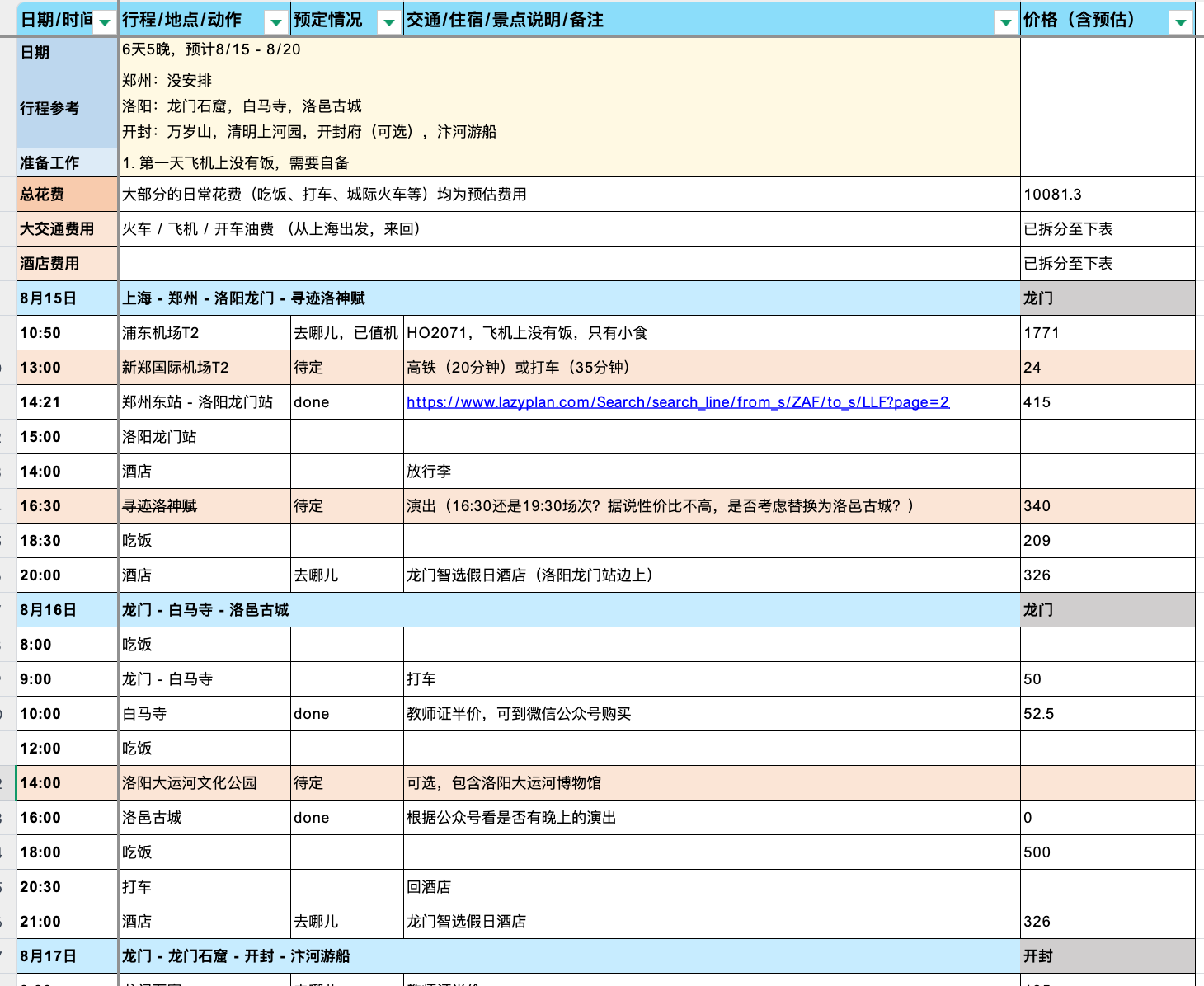

前面提到出去玩了几天。差不多6天吧,主要是洛阳、开封。可以看下我出行规划的表格。你看,我基本上都会精确到“几点”做什么事情。当然,实际也会灵活调整,比如更换交通方式、跳过或更换景点之类,但整体来说,还是把出行时候的各种细节、流程都提前梳理好,尽量减少“计划外”的情况发生。你可以想象得到,我日常的“规划性”到底是做到了怎样的程度。

在《【养老金计算器】一个可以结合”失业年龄“估算养老金的工具》这篇文章里面提到过我有做定期的盘点,这个盘点也是出于“规划”,但更深的出发点还是出于“焦虑感”。对工作的焦虑,子女教育的焦虑,未来养老的焦虑等等。对我来说,焦虑感是根本,它是触发“规划性”的更加深层的动机。

当然,我觉得适当的焦虑感其实无伤大雅,我也不至于因为这种焦虑感而睡不着觉、吃不下饭。实话说,我的薪资水平应该也不算低了,虽然说生活有虑,但生存无忧。或者可以讲,如果我都要愁生存的话,那未免太过矫情。

或者更准确地说,我的焦虑感是来自于“怎样让自己脱离于生存,而尽可能地有更好的生活”这个出发点。如果这么讲的话,我想大家应该就能更好地理解这种“焦虑感”了,因为很多人都会有这种动机和想法。

最近工作上其实有点忙。或者说,来了这个新公司之后,一直在变得更忙。

刚来的时候,只负责一个业务线,手底下2、3个下属而已。以至于当时有很多前公司的同事很是诧异,从管理几十人甚至上百人的团队,到负责几个人的团队,我到底是怎么想的。但对我来说,在其位则谋其政吧,负责多大的团队不重要,重要的是把该做的事儿做好。

可能是因为做得还不错?后来不断地有新的业务方向转给我负责。现在差不多又到了总共十来人的团队规模,算下来有3、4个业务方向吧。可能做得太好也不是个事儿。。。

不管怎么说,现在盘子大了,方向多了,就确实变得更忙了。刚来的时候可能还可以自己测测项目、写写代码,现在是做不了这事儿了。现在也只能趁下班之后,找找空闲时间写写业余项目的代码来“解解馋”了。

本文链接:https://www.poisonbian.com/post/5073.html 转载需授权!